Severo Sarduy: Ángel Acosta León: Una carpa de circo ‘descocida’ [1990]

Aquí les va el texto escrito por Severo Sarduy para el Catálogo de la exposición “Angel Acosta León” en la Gallerie du Dragon, París, julio de 1990 (Cortesía de Jacobo Machover & Armando Valdés Zamora).

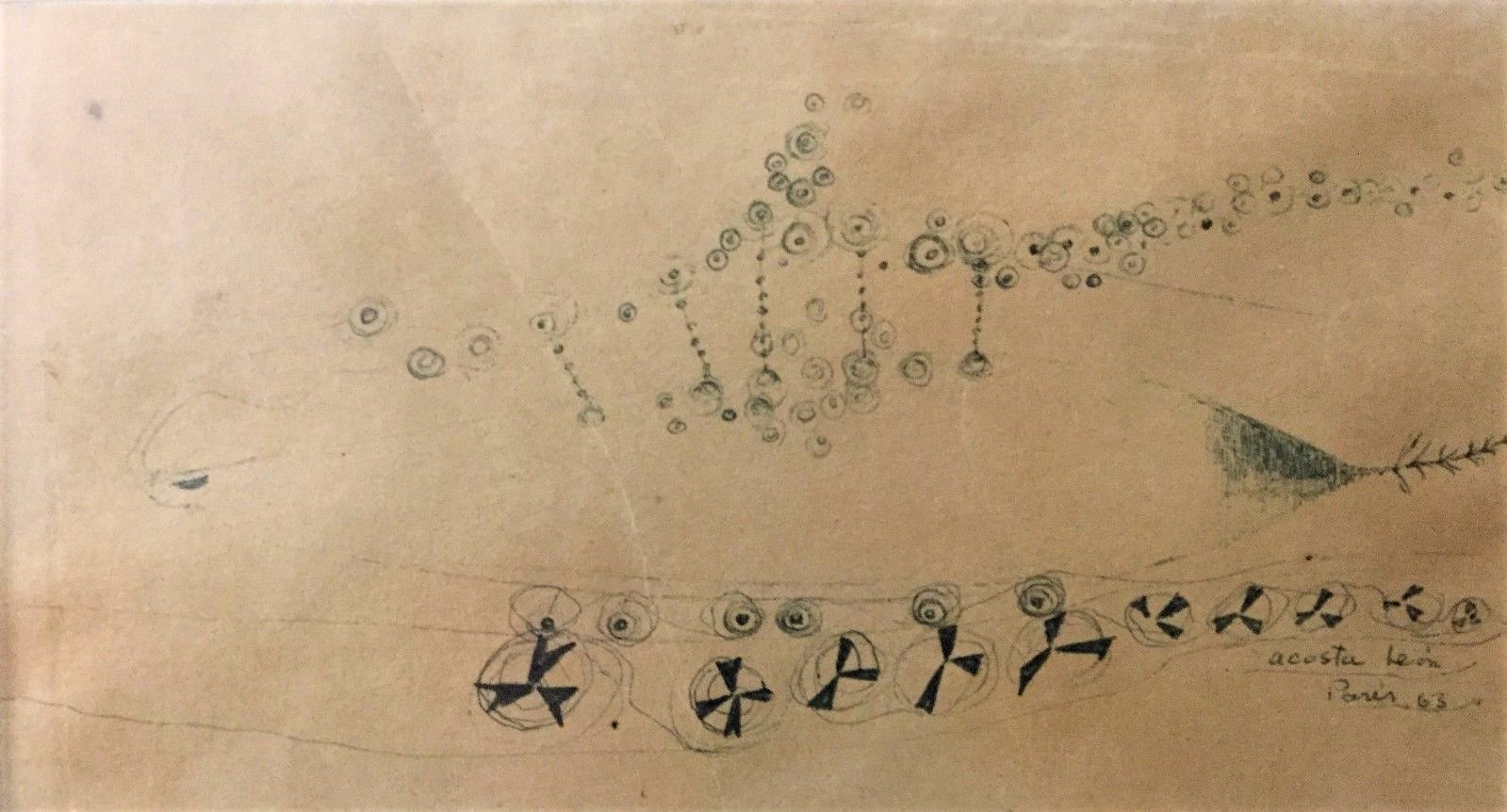

En la euforia dominical y suburbana se despliega, soplada por un ciclón, sino por un viento retozón y platanero, la carpa del Santos y Artigas, circo insular que aureolaba un prestigio desmesurado, casi romano.

Las cacatúas, pintureras y parlanchinas, criollas cítaras de plumas, afrontan sus retóricas en una jaula barroca. La gigantesca cafetera niquelada silba; el carruaje de los reyes pintarrajeados está dispuesto a salir de la pista…

Pero no: esto no es más que el repertorio, el “tema” abusivo en su enunciación, de la pintura de Acosta León. La realidad –porque hay una realidad del lienzo que va más allá de todos los temas, de todo, incluso, lo que se ha figurado o se ha intentado figurar – es muy distinta. Contradictoria, antípoda, minando desde el interior, con la solapada corrosión de un curare, lo que el cuadro, a primera vista y con el título, finge presentarnos…

Carpas de circo, sí: pero leprosas, siniestras y zurcidas. Cafeteras gesticulantes y oxidadas, presas de una convulsión o del salitre; carruajes cojos, de ruedas irregulares y chirriantes. Pericos emperejillados, reducidos a babosas crisálidas, fatuos plumeros que hilvana una torpe tela de araña.

Todo un mundo, es verdad, pero no el bruñido, aceitado y funcional que previeron algunos cuando, a fines de los cincuenta, surgió Acosta León, y del cual llegaron a ver, en sus cuadros, un emblema. Todo un mundo: el del desajuste y la carestía, el del eje partido, el de la espiral vencida, la rueda floja y el tornillo suelto. Los emblemas, los blasones de una maquinaria insular dorada, que iba sobre ruedas y cuyo rumor nos dormía en una apagada siesta, resultaron ser no emblemas, sino anuncios, signos de lo resquebrajado, avisos de lo que iba a descuartizarse. La pintura de Acosta León es, en verdad, una heráldica de la Chatarra.

Es el miedo, o el “barrunto” de una futura noche insular lo que atraviesa esos aparatos y los sacude con un terror convulsivo, parkisonado. La convicción pesadillesca de que los objetos también padecían. Recuerdo que en París, hará unos treinta años, Acosta León me dijo que no podría tomar nunca más el metro. Inmediatamente atribuí ese rechazo a la monotonía de los trayectos, al deseo de conocer la ciudad o a la claustrofobia. No se trataba de eso: la hipersensibilidad, la captación desmesurada, como agrandada por una cámara de eco, que el pintor tenía de todo lo que le rodeaba era tal, que no soportaba la crueldad y el ensañamiento con que el empleado, a la entrada del túnel, perforaba el billete de metro…

Así, me parece, que suenan sus cuadros: chirridos, rumores delirantes o tintineos de instrumentos quirúrgicos, las ruedas son las de un carro de disección; su brillo siniestro y meticuloso el de una morgue.

Matta, que marcó con sus maquinarias incandescentes la historia de la pintura, no podía más que ser sensible a este reverso détraqué y como chillón de su iconografía. Trató de rescatar a Acosta León de la noche fóbica o de la nave de los locos que lo iba consumiendo. Fue inútil. El ultimo aparato, ya prefigurado en su pintura y con el mismo sentido mortuorio que lo atrajo, y para siempre, fue la hélice del barco que lo llevaba de regreso al país natal.

Publicación original en La balsa de la medusa.

Responder